쌀로 유명해졌다. 시보다 쌀이 좋지 한다. 그러면서 뜨름이 무엔가 묻는다. 뜸을 우선 생각하라 답해줬다. '달 떠 있네'의 달뜸 말이다. 짧다. “차가운 달빛 / 서리가 내리는 밤이라서 차갑다 / 밤 하늘에 높이 뜬 달 / 나무에 걸린 달 / 호수에 달뜨름 / 우물에 달뜨름 / 달빛이 차갑다 / 내 마음의 달뜨름마저 / 차갑기만 하다” 삭풍의 새벽, 이 짧은 시가 너무 좋다.

달뜨름은 고민의 단어가 아니다. 일부러 연구해 만든 것이 아니라는 것. 영감(靈感), 곧 하나님의 샘에서 순간 품어져 나온 지혜로 탄생된 영감의 시어(詩語)다. 달뜨름을 충분히 이해하려 시를 여러 번 읽었다.

또 처음 시가 발표되던 날의 낭송 파일을 구해 반복하며 들었다. 어느 날 그 오묘한 뜻을 깨달았다. 쉽게 말하자면 “똑같은 모양으로 떠 있는 달그림”이다. 이를 독특하면서도 아름다운, 그러면서도 어렵지 않은 시어(詩語)로 표현한 것이 '달뜨름'이다.

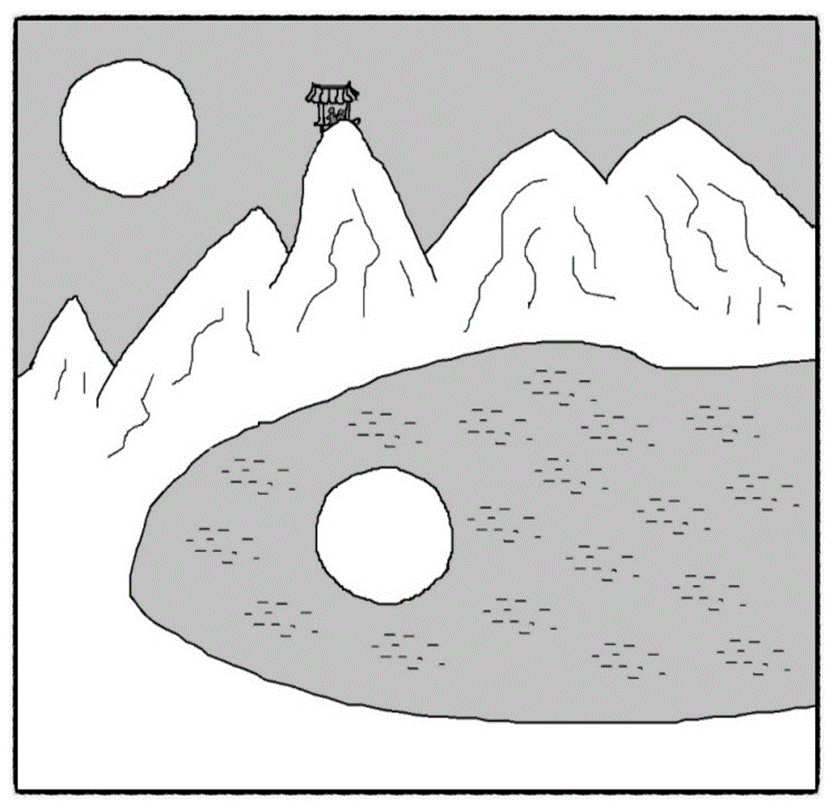

깊은 밤 청명하늘, 높이 떠 있는 달이 호수에 비쳤다. 고개를 들지 않았지만 밝고 훤히 보여지는 달이 그렇게 아름다울 수 없었다 한다. 혼자 보기 너무 아까웠다. 사랑하는 사람의 소매를 살며시 당겼다. 그도 감탄의 탄식을 내쉰다. 찻잔을 들고 나와 그 분위기를 음미하려 했다. 더 큰 감동의 탄식이 연발된다. 사랑하는 사람의 눈동자에도, 그리고 조그마한 찻잔에도 달이 떠 있었기 때문이다. 이때 곧장 “달뜨름”이란 단어가 번뜩 머리를 스치고 지나갔다 한다.

과연 시인은 일상에서 비밀을 캐내는 사람이다. 잔잔한 밭에서 보물을 발견하는 자다. 적잖은 사람들이 호수에 비친 달을 봤을 게다. 그러나 그들은 시로 읊어내고, 더는 새로운 시어를 탄생시키기까지 한다. 중국의 시선(詩仙) 이태백은 호수에 비친 달을 건지려다 죽었다 하니… “달아 달아 이태백이 놀던 달아”는 우리가 잘 아는 가사다.

송강 정철은 그 유명한 관동별곡(關東別曲)에 달의 시를 썼다. 달뜨름 분위기다. 경포대에 비친 달이 다섯 혹은 여럿이라는 시를 읊조렸다. 이런 고전도 있다. 두 어부가 강에 비친 달을 보고 한 어부가 묻는다. “강에 비친 달은 달인가? 물인가?” 선문답같지만 떫지만은 않다. 독자도 한 번 생각해보기 바란다.

달은 오직 한 곳에만 떠 있다. 하지만 호수나 눈동자나 어디에든 물이 있는 곳이라면 달뜨름이 있다. 어느 곳이든 달이 있다는 말이다. 시무언은 여기서 이렇게 설교한다. “달뜨름처럼 달이 어디에도 떠있는 것처럼, 우리 신앙에도 한 분 곧 예수 그리스도만 떠있어야 한다. 그 자리에 자기가 떠있으면 안 된다.

각각의 마음이라도 자기 자신이 떠있다면 그 신앙은 잘못된 것이다. 그런 신앙은 영적 손해가 막급할 뿐만 아니라 상급을 잃기 쉽다.”신앙인에게 드러나야 할 것은 자신의 지혜, 명철이 아니다. 오직 하나님의 것, 곧 성령으로 감동되어 하늘로부터 온 것이 드러나야 한다." 옳다. 바울은 “우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것을 드러내려 함이라.” 하지 않았나. 제자들이 문득 주위를 둘러 보니 아무도 보이지 아니하고 오직 예수 외에는 아무도 보이지 아니하였다. 변형산에서 그랬다.

이처럼 성경은 철저하게 '달뜨름'이다. 발끝의 피와 심장에서 흐르는 피는 같은 것처럼, 성경은 어디를 찔러도 피의 역사를 말하고 어디를 눌러도 피가 흐른다. 모든 사건은 예수의 피라는 주제가 흐른다. 모든 이야기는 예수의 피의 줄거리로 전개된다. 성경은 예수만 '달뜨름'한다.

자기 주장이나 자기 생각은 잔혹하게 배제되는 곳, 예수를 통해 오직 하나님만 계시되고 보증되고 확증되는 '하나님뜨름'이다. 이를 위해 하나님은 성령을 보내셔서 누구든 하나님을 체험하고 하나님만 떠 있도록 하신 것이다.

湖上月影(호상월영) 心想神迎(심상신영). 어떤 분이 달뜨름 시의 답시라며 써주신다. 그건 그렇고 강에 비친 달은 물일까? 달일까?